Dott. Guido Pozzo-Balbi

Riflettendo e confrontandosi con i colleghi psicoterapeuti che si dedicano alla psicoterapia psicoanalitica di gruppo, spesso si giunge al riconoscimento della grande fatica da fare per convincere e coinvolgere pazienti in questa forma di cura, rimpiangendo un periodo passato in cui il gruppo era molto richiesto e si presentavano persone che addirittura ne chiedevano l’accesso.

La sensazione è che una certa temperie culturale, fondamentalmente post-sessantottina, fosse portatrice di un’idea ingenua di salvezza attraverso un’esperienza di gruppo fondata sulla libertà di parola e sull’invenzione di nuovi modi di essere e fare comunità, spesso contrapposta alla famiglia patriarcale. E che questa temperie sia ora irrimediabilmente perduta, insieme con le speranze di un cambiamento politico “dal basso”, e del senso di appartenenza a qualcosa di meta-individuale, mediato da strutture intermedie (partiti, movimenti, gruppi di studio e ricerca sociale, strutture religiose…) ora sempre più in crisi e poco frequentate.

Il gruppo, come spazio potenzialmente salvifico e espressione di libertà, viene visto con diffidenza, come un luogo che promette illusoriamente una felicità che poi non mantiene, trasformandosi in un meccanismo burocratico spersonalizzante e noncurante dei bisogni e dei desideri dell’individuo, diventato “uno fra i tanti”. Come se un’idealizzazione eccessiva si fosse scontrata con una realtà deludente, produttrice di infelicità e di inutili limiti alla libertà individuale.

Chi pratica la psicoterapia di gruppo di certo rabbrividisce di fronte ad una visione così distorta e persecutoria del gruppo, ripensando alla estrema cura con cui si presidiano le dinamiche per riuscire a portare il gruppo terapeutico alla “buona socialità” di cui parla Neri, fondata sul riguardo reciproco fra i partecipanti e su un’autenticità non spontaneistica ma empaticamente sensibile.

Ci si può chiedere da dove derivi tutta questa diffidenza, posto che sembra difficile che ogni persona abbia sperimentato inevitabilmente gruppi deludenti e massificanti, o esperienze predatorie e di sfruttamento. O almeno nella loro biografia non sembra sempre reperibile una tale esperienza.

Una chiave di lettura mi è giunta da un’interessante osservazione di Silvano Tagliagambe sul tema del “confine”.

Nella concettualizzazione proposta, il confine è certamente ciò che delimita l’interno dall’esterno, che definisce e distingue. Ma è anche un filtro, una membrana: si guarda l’esterno attraverso questa membrana. Non si vede mai direttamente, ma l’oggetto viene ricostruito dall’attività di conoscenza attraverso questo filtro, che può essere più o meno poroso, più o meno distorcente, ma comunque interviene come una cornice di senso che in qualche modo predetermina alcune caratteristiche dell’oggetto. Silvano Tagliagambe molto opportunamente segnala che le caratteristiche dell’oggetto non sono una sua proprietà esclusiva, ma sono l’effetto che l’oggetto stesso fa su di noi. Sono il frutto della relazione tra l’oggetto e le nostre capacità di accogliere ed elaborare quello che dall’oggetto ci giunge.

Il confine, membrana più o meno porosa, nel momento in cui definisce quello che sta dentro e quello che sta al di fuori della nostra identità, definisce noi e il mondo esterno in modo più o meno rigido, più o meno accogliente. Un confine rigido e fortemente differenziante non potrà che mostrarci l’altro come potenziale nemico o invasore, impedendoci di vederne altre caratteristiche.

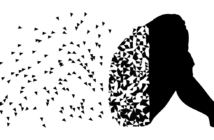

Ci si può quindi chiedere di che natura sia il confine identitario di chi, vedendosi proporre il gruppo terapeutico come forma di cura di un proprio disagio, reagisce con timore e diffidenza, come di fronte ad un pericolo da evitare o ad una forzatura non accettabile. Tenendo conto che stiamo cercando di descrivere una tendenza generale rilevata da molti colleghi in differenti situazioni, una fatica che segnala una resistenza, a volte più forte, a volte meno, ma comunque presente.

È forse successo qualcosa a livello macro-sociale, nella cultura occidentale, che ci porta a vivere il “noi” come una gabbia che limita insopportabilmente la libertà sempre più assoluta dell’individuo umano? E poi, questa libertà, di cosa è fatta? Liberi in che senso? Di fare cosa?

Per comprendere qualcosa di questa attuale costituzione identitaria, fortemente focalizzata sull’Io e sempre meno capace di realizzare soddisfacenti legami umani, si può provare a rivolgersi ad un’altra scienza, l’Economia, che nella sua accezione liberale descrive un modello ideale umano, l’Homo Economicus.

L’Homo Economicus, l’uomo economico razionale, è la più piccola particella capace di agire economico. Ma quali sono, secondo la teoria economica, le sue caratteristiche? Kate Raworth, autrice di un bel saggio dal titolo “L’economia della ciambella”, lo descrive così: “Un uomo solo, con dei soldi in mano, una calcolatrice nella testa e l’ego al posto del cuore”.

Adam Smith e John Stuart Mill iniziano a descrivere questo atomo del comportamento economico secondo un’ottica riduttivistica, trasformandolo in un essere che desidera la ricchezza, disprezza il lavoro e ama il lusso. Decisamente simile ad uno psicopatico delinquenziale, privo di ogni freno derivante da emozioni, sentimenti, etica.

William Stanley Jevons disegna “il singolo individuo medio” in modo da poter descrivere matematicamente i suoi comportamenti, perennemente teso a massimizzare l’utilità attesa di ogni comportamento, a valutare e misurare la soddisfazione derivabile da ogni singolo atto di consumo. Ma, nonostante la legge dei rendimenti decrescenti dica che ogni volta che consumiamo qualcosa la soddisfazione derivata decresce, l’essere umano resta insaziabile, la sua avidità è infinita.

“Così, alla fine del XIX secolo, la caricatura raffigurava chiaramente un uomo solitario, calcolatore a ciclo continuo e insaziabile nei suoi desideri” (Rawhort). Ma non basta ancora. L’Homo Economicus si dota, nel corso del XX secolo, di due attributi sovrumani: perfetta conoscenza e perfetta preveggenza di tutti i beni e tutti i prezzi di tutti i tempi.

Un consumatore incallito e abbruttito, che calcola continuamente la soddisfazione economica attesa che può ottenere dallo scambio con ogni altro essere umano. Una specie di predatore, che è felice quando ottiene molto dando poco. Ogni altro comportamento, essendo meno vantaggioso, è ritenuto “da fessi”, e quindi svalutato.

Alcuni esperimenti hanno mostrato come questa figura sia diventata un modello di comportamento, per cui soprattutto gli studenti di economia tendono a comportarsi in conformità a questi valori, trasformando le loro relazioni in una continua valutazione di profitti, costi e rendimenti.

In effetti, anche Freud, nel costruire la sua metapsicologia, si occupò del principio economico, accanto a quello topico e dinamico, per descrivere l’apparato psichico, e collocò il piacere in una posizione centrale nel novero delle motivazioni dell’essere umano. Ma arricchì il suo modello di una complessa articolazione per poter spiegare l’origine di comportamenti a prima vista decisamente anti-economici, comportanti rilevanti perdite e esperienze di sofferenza auto-provocate.

Eppure la spinta a focalizzarsi sulla soddisfazione individuale tipica del consumatore, invitato ad acquistare qualsiasi oggetto in cambio di una promessa di soddisfacimento inevitabilmente deludente, trasforma anche chi ci consulta in un calcolatore di soddisfazioni attese: “Quanto durerà la terapia? Perché devo pagare le sedute che non faccio? Mi darà dei consigli su come devo fare per stare bene?”

E sembra inevitabile associare la presenza di altri in rapporto col terapeuta a concorrenti, persone con cui si deve competere ad esempio per il tempo disponibile per raccontare le proprie sofferenze, per ottenere attenzione e risposte dal terapeuta, unico competente ad offrire il rimedio per la propria sofferenza. Gli altri vengono visti solo “a sottrazione”, e non “in aggiunta”.

“A cosa mi serve sentire altri che si lamentando dei loro malesseri? Mi bastano i miei”

“Ma cosa mi porto a casa, se tutti stanno zitti?”, diceva una mia paziente spazientita di fronte ad altri pazienti un po’ spaventati nella prima seduta di un piccolo gruppo.

È una forte funzione antigruppo, modellata su valutazioni utilitaristiche immediate, sicuramente valide quando dobbiamo scegliere un bene di consumo, molto meno quando ci sperimentiamo in un percorso psicoterapeutico. Che non è una merce come le altre, anche se il mercantilismo spinto sembra investire anche il nostro mestiere, quando veniamo bersagliati da mail di potenziali utenti che ci chiedono qual è la nostra tariffa.

Una spinta a produrre soggetti sempre insoddisfatti, resi dipendenti dall’offerta di sempre nuovi oggetti di consumo, senza altra visione se non il proprio effimero benessere, che si dilegua prontamente.

La psicoterapia di gruppo sembra porre un’obiezione fondamentale a questo tipo di processo disumanizzante e asociale, offrendo all’interno di una cornice ben definita, e presidiata dal terapeuta per quanto riguarda limiti e regole, uno spazio per esprimersi con libertà.

L’esperienza di partecipazione consente al paziente di sperimentare una nuova forma di razionalità, che non esclude l’altro come pericoloso competitore nell’acquisizione di una risorsa scarsa (l’attenzione del terapeuta, la sua parola), ma lo risignifica come un collaboratore degno di attenzione e rispetto. Ma qui siamo già avanti, quando il soggetto che ci ha consultato è disponibile a mettere in discussione la sua visione del mondo e dell’altro, attraverso un confine che percepisce come angusto e rigido.

Questo ha a che fare con l’idea che, nei tempi attuali, il paziente possa avere bisogno di un certo periodo di tempo di psicoterapia individuale, in grado di “ammorbidire” la corazza caratteriale e ideologica, e sperimentare l’utilità di qualcosa di impalpabile e sfuggente come la situazione psicoterapeutica, con i suoi ritmi e le sue dinamiche, che sfuggono al controllo e al bisogno di quantificare ossessivamente il dare e l’avere.

La “merce” psicoterapia si dimostra piuttosto frustrante nel breve periodo, al contrario del bene di consumo che, anzi, è progettato per dare il massimo del beneficio nel più breve tempo possibile e senza sforzo alcuno da parte del consumatore.

A questo riguardo, è noto che la progettazione dei farmaci, in particolare quelli da banco (antinfiammatori e analgesici) ha ormai come principale obiettivo ottenere il beneficio nel più breve tempo possibile, come dire, in un “act”. Mentre la psicoterapia, con i suoi tempi lunghi e la fatica che chiede al paziente, appare decisamente fuori moda, o quantomeno di difficile comprensione per chi è abituato ad ottenere quello che gli serve con un “tap” sulla app.

“Ma adesso che le ho detto che sono arrabbiata perché mio marito non è mai disponibile a fare niente con me, perché dovrei stare meglio?”, dice una paziente, moglie e madre devota e servizievole, che sta iniziando a scoprire emozioni piuttosto difficili da integrare nella propria idea di sé.

La razionalità dei tempi della psicoterapia psicoanalitica è comprensibile solo con l’esperienza, o forse a chi ha a che fare con la natura, con l’allevamento di bambini, animali o piante, con i tempi lunghi dello sviluppo. E mette in discussione un’idea semplicistica di sé, e della sofferenza psichica come un malessere strettamente individuale e di competenza di un tecnico in grado di intervenire per farlo scomparire. L’ansia, l’attacco di panico, il sintomo ossessivo vengono riletti in una cornice che chiama in causa familiari, genitori, mariti, mogli. Che riapre antiche vicissitudini del soggetto nel suo rapporto con il sociale familiare e la sua cultura, e consente di rileggere da un nuovo punto di vista le esperienze di assoggettamento e adattamento del soggetto al suo mondo relazionale.

L’illusione di libertà del consumatore unico onnipotente viene meno nel riconoscere quanto limitate siano le scelte di un bambino nel rapporto con in mondo adulto, e quanto delle soluzioni individuate allora sia stato frutto di un laborioso processo, sempre conflittuale e mai concluso, nel tentativo di raccapezzarsi fra desideri, bisogni, spinte pulsionali e adattamenti necessari.

La scoperta che l’altro c’è sempre stato “come modello, come oggetto, come soccorritore, come nemico” rende più comprensibile il coinvolgimento del sociale nella psicoterapia individuale, sotto forma di un gruppo in cui sperimentare una maggiore complessità relazionale, una vera e propria “palestra sociale”. L’altro può allora diventare da rivale a collaboratore, in grado di tollerare proiezioni ed identificazioni, all’interno di un contenitore capace di rendere pensabili le dinamiche che riemergono in modo a volte tumultuoso ed esplosivo.

BIBLIOGRAFIA

- Raworth K. (2017) L’economia della ciambella – Sette mosse per pensare come un’economista del XXI secolo, Ed. Ambiente.

- Freud S. Psicologia delle masse e analisi dell’Io, in Opere Complete, Vol. 9, Bollati Boringhieri.